なかなか濃いキャラが勝利しちゃったな。

アルゼンチン大統領選 右派のミレイ氏が勝利

2023年11月20日 11時52分

急激なインフレなど経済の混乱が続く南米のアルゼンチンで19日大統領選挙の決選投票が行われ、中央銀行の廃止などその過激な主張から「アルゼンチンのトランプ氏」といわれている右派の下院議員、ミレイ氏が勝利しました。

NHKニュースより

メディアは「○○のトランプ」という言葉を好んで使うみたいだけど、フィリピンでもドゥテルテ氏はなかなかの手腕を示したし、トランプ氏本人も業績としては悪くなかった。アルゼンチンのミレー氏の発言は過激なんだけど、その手腕はどうなんだろうね。

行きすぎた自由主義はアルゼンチン経済を救えるか

インフレ継続中

インフレといえばアルゼンチンという印象もあるんだけど、今も激しいインフレが続いている。

アングル:インフレ3桁、純外貨準備マイナス アルゼンチン次期大統領の課題

2023年11月20日午後 5:39

19日投開票のアルゼンチン大統領選決選投票は、右派のリバタリアン(自由至上主義者)、ハビエル・ミレイ下院議員が勝利した。ミレイ氏は今後、経済危機への対応を迫られる。

同国のインフレ率は143%。純外貨準備は大幅なマイナス。預金者はペソを投げ売りし、景気後退が迫っている。国民の10人に4人は貧困状態にあり、急激なペソ安が進む可能性が高い。

ロイターより

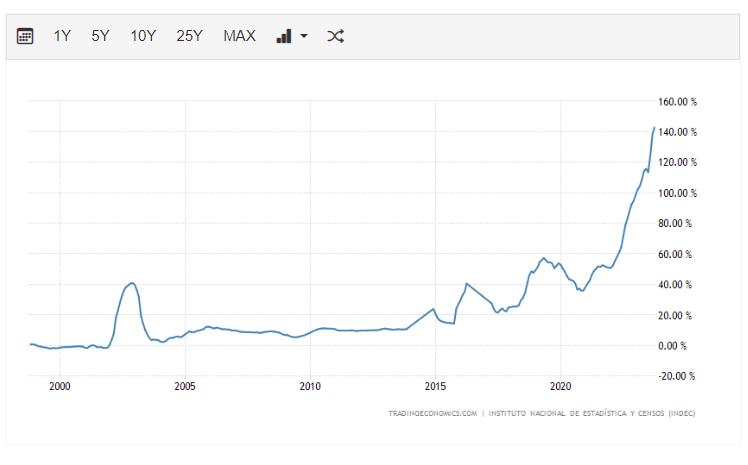

インフレ率が143%というのは、ちょっと想像がつかないレベルなんだけれども、アルゼンチンにとっては「経験の無いレベルのインフレ」というわけではない。こちら、過去25年の間のグラフなんだが……。

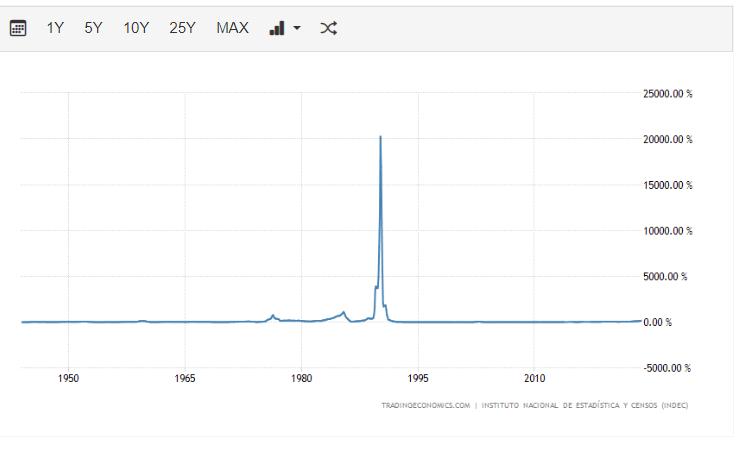

アルゼンチン経済は何度か危機があったけれども、1989年頃のインパクトは大きかった。

1940年頃からの最近までのスケールにすると、最近の情勢は殆どグラフに現れないレベルになっている。最高インフレ率は20,262%という衝撃の数値を叩き出している(1990年は年率で1,344%)。流石にここまでのレベルでのインフレはこの時期だけだが、アルゼンチンの経済史を眺めてみると、過去何度かインフレを経験している。

ドルペッグ制の導入

特に1970年頃から慢性的な高インフレに悩まされていて、デノミネーション(通貨切り下げ)を何度か実施するもハイパーインフレーションの終息には至らず、1991年についにドルペッグ制を導入した。

ドルペッグ制とは、世界的な基軸通貨である米ドルと連動させるやり方で、ペソをドルに連動させるような金融政策を実施した。つまり、1ドル=1ペソとなるように、中央銀行が要求される為替を全て受け入れたのである。具体的な政策は以下のようなものである。

- 1ドル=1ペソの等価での兌換保証

- 中央銀行による外貨売却保証

- 外貨準備によるマネタリー・ベースの裏づけ

- 外貨建契約の外貨による支払い要求の保証

なかなか乱暴な手法のようにも思えるが、この方法は成功した。実は意外にもドルペッグ制を採用している国はそこそこあって、身近なところで言うと実は人民元もドルペッグ制に近い通貨バスケット制を採用している。

もちろん、ドルペッグ制にもデメリットはあるのだけれど、メリットも大きいので採用する国も珍しくはない。

ミレイ氏は中央銀行を廃止しドルを法定通貨にして物価を安定させると訴えるなど、その過激な主張から「アルゼンチンのトランプ氏」といわれています。

NHKニュースより

今回、アルゼンチン大統領選挙に勝利したミレイ氏の方針は「中央銀行廃止」というセンセーショナルなものなんだけれども、やりたいことはドルペッグ制なのだと思う。過去の成功体験が忘れられないと言うことなのかも知れないが。

ドルを法定通貨に

ただ、「ドルを法定通貨」にするという方法や「中央銀行廃止」という方法は余り宜しくない結果をもたらしそうではあるが、要はドルペッグ制に移行するという意味であれば、今の高インフレ状態は沈静化させることが期待できる。

案外良い話かもしれない。

もちろん、実際に中央銀行を廃止してしまうと、アルゼンチンが国家として通貨発行権を放棄するという意味になるので、余り良いこととは言えない。何故ならば、国内に通貨としてのドルを十分に確保できなくなってしまうからだ。流動性が低下すれば金融市場の変動率が上昇して、景気悪化をもたらしてしまう。

ドルを法定通貨にする場合で、中央銀行を維持してドルと一対一で交換できるペソを流通させるという意味であれば、悪くないと思うのだが。

アルゼンチン次期大統領、「困難な政策課題に直面」=ムーディーズ

2023年11月21日午前 3:38

格付け会社ムーディーズは20日、19日投開票のアルゼンチン大統領選でハビエル・ミレイ下院議員が勝利したことに関連し、次期大統領は非常に不確実な結果を伴う極端な政策課題に直面しているとの見解を表明した。

ロイターより

ロイターはムーディーズが警戒しているという報道をしているのだが、これは中央銀行を廃止してしまうところまでやれば危険だ、という意味だろう。

小さな政府

そもそもミレイ氏の方針は、大雑把に言ってしまえば「小さな政府」を目指すというものだ。

ムーディーズ幹部は、ミレイ氏が掲げた選挙公約について、時間をかければ「現在同国の経済活動を麻痺させている深刻な不均衡に対処する」可能性があると指摘した。

ただ、もし公約通りの措置が実施された場合、「急激で深刻な経済調整を引き起こし、内需を崩壊させ、金融の安定を脅かすだろう」とも警告した。

ミレイ氏の公約には、歳出削減のほか、中央銀行と通貨ペソの廃止などが含まれている。

ロイターより

アルゼンチンの政治は、新自由主義経済を採用してデフォルトに陥った(2001年)後、新自由主義経済と決別して経済を立て直したものの、アメリカの利上げ政策によって再びペソ安が進行することになる。

ミレイ氏はこの失敗を経済政策の失敗だとは捉えず、そもそも国家が経済介入するから問題だという主張をしているのである。支那が完全な経済統制を目指しているのに対して、アルゼンチンは完全な非介入を目指すという対照的な構図になっているのがなかなか面白い。

ミレイ氏は経済学者でもあり、国家非介入型経済がアルゼンチンには適しているのだと訴えている。

歳出を削減し、社会扶助制度を段階的に廃止、年金基金を削減、公衆衛生分野では病院への資金提供を停止、保険制度への移行、政府機能も縮小するとのこと。いわゆる「小さな政府」を目指すのだけれども、軍事力は増強するという方向を目指すらしい。

何というか、リバタリアン(自由至上主義者)というより無政府主義に近いんじゃないかという疑いが強いんだけど、短期的に見れば悪くないかも知れない。ただ、学者が政治をやると碌な事にならないんだよね……。規模は違うが静岡県知事とか最悪である。

親米路線

とまあ、色々懸念を書いたが、全くダメということでもないような気はしている。そして、支那に随分と利益を喰われたのを気にしていて、どうやら親米路線で行く模様。

中国、BRICS新規加盟国への支持表明 アルゼンチンは辞退示唆

2023年11月21日午前 10:42

中国は20日、新興5カ国(BRICS)の枠組みへの新規加盟国に対する支持を改めて示した。

南アフリカで今年8月に開かれたBRICS首脳会議では、アルゼンチンなど6カ国が新たに加わることが決まった。ただ、ロシア通信(RIA)によると、次期アルゼンチン大統領のハビエル・ミレイ下院議員率いる政権で外相への就任が有力視される経済学者ディアナ・モンディーノ氏は、加盟しない方針を示した。

ロイターより

どうやらBRICSとも距離を置く方針らしく、今後は支那との距離を採る方針を加速させる可能性は高い。

尤も、支那と距離を採ると言うことの意味は、自由至上主義者路線から外れることを意味するわけで、その辺りの整合性をどうやってとっていくのかは興味深いね。アルゼンチンは国を挙げて社会実験をするところだから。

追記

早速、通貨が乱高下しているらしい。

アルゼンチン通貨再び急落 大統領選でドル化唱える右派当選で

2023/11/22 10:35

アルゼンチン大統領選で右派リバタリアン(自由至上主義者)のミレイ下院議員が当選したことを受け、通貨ペソが21日、非公式レートで大きく下落し、再び1ドル=千ペソを超えた。ペソの米ドル化や中央銀行廃止を訴える同氏の主張に対する懸念が広がり、ペソ売りが進んだとみられる。

産経新聞より

まあ、一時的なショックなんだろうけれども、市場が反応しているという事はそれなりに注目度は高いってことを意味する。悪いことばっかりじゃない。

コメント

こんにちわ。

米軍で作戦中に敵兵を射殺した事を、

「タンゴ.ダウン」と呼びます。

ターゲット.ダウンの意味なのですが、

そのままだと「伏せろ!」と聞き間違えするので、あえてターゲットをタンゴと発音してるそうです。

こちらもタンゴを踊るのは良いが、

タンゴ.ダウンにならんと良いけど。

こんばんは。

面白い社会実験をしてくれる国家ですから、なかなか貴重であります。

「タンゴ、ダウン」ですか。勉強になりましたが、ありそうですよ。

幾つか経済に詳しい人の言説を確認しましたが、アルゼンチンの将来については悲観的な見方が多いです。

アメリカはプロレスラーが大統領になる目が出てきましたね。日本では色々言われそうですが、アメリカでは大統領は周りのブレーンを優秀な人で固めていれば、前職はあまり気にしないようですね。日本はトップが選んだ周辺が問題を起こして首を絞めていますけど。

凄い候補が出てきましたね。

公約とか詳しいことは分からないのですが、ポピュリズム政治を目指す様な感じではあります。方針からすると、おそらくは民主党候補なんじゃないかと。バイデン氏が出ないとなると、まだ健全な方向に行きそうなんですが。

横合いから失礼します。

>大統領は周りのブレーンを優秀な人で固めていれば

大統領制と内閣制の違いなんでしょうね。

欧米では、トップはカリスマ重視、その脇を実力者が固める、という形をよく見ますよね。

※ビスマルクは宰相、チャーチルは首相ですが……例外か。

もちまわり当選の内閣制の我が国では、こうはいかない、その弊害が今の内閣で出まくってますね。

※良い機会だから、このタイミングで国交相から公明党を追い出せと小一時間。