歪な納税制度なのか?という議論はあるこの制度だが、結構な人数が利用している。

ふるさと納税1兆円、膨らむ経費 消える税収5000億円

2024年6月9日 5:30

寄付額が1兆円規模に拡大したふるさと納税のゆがみが大きくなっている。自治体間の返礼品競争激化で経費は5000億円近くに膨らみ、寄付の半分相当が消失。税収が流出した自治体への財源補塡も増え、大都市中心に制度見直しを訴える声もある。

日本経済新聞より

菅義偉氏の肝いりで創設されたこのふるさと納税だが、日本経済新聞は随分と嫌いらしい。つまり、財務省には不評だという意味だ。

歳入悪化している自治体の怒り

若干複雑な手続きを要する

そもそも何故この仕組みが導入されたのか?といえば、都市部と地方での税収格差を緩和する目的があった。

そこで、納税場所を任意の自治体を選んで納税できる制度として設計された。

納税者は任意の自治体に送金する形をとり、その送金額のうち自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となるのが原則である。

なお、送金をした年には確定申告を行う必要があって、確定申告をすることで税額控除が行われる流れとなる。

なお、この仕組みを管轄するのは総務省ということになっている。

返礼品が納税を左右する

このふるさと納税には、送金の見返りとして「返礼品」を得られる仕組みが導入されている。なお、この返礼品は設定しなくてもOKなのだが、送金額に大きく影響する「返礼品」は、自治体にとっても大切なファクターとなっている。

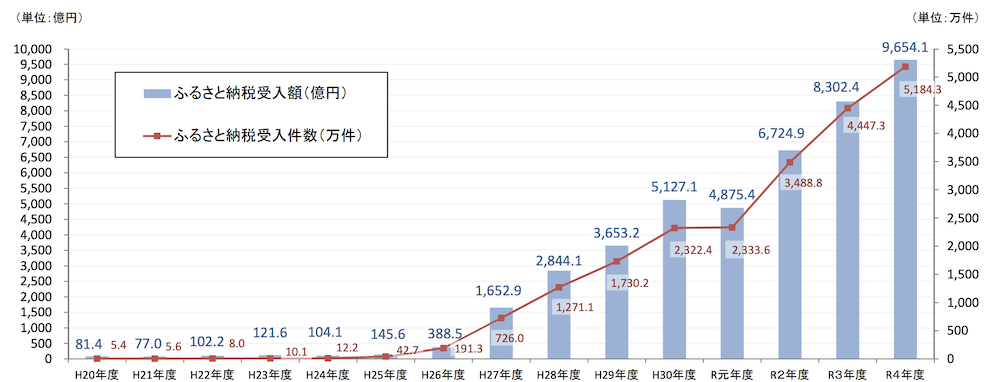

令和4年度のふるさと納税の受入額と受入件数(全国合計)の推移がこちらになります。 令和4年度の実績は、約9,654億円(前年度比:約1.2倍)、約5,184万件(前年度比:約1.2倍)になります。

マイナビニュースより

納税受入額が1兆円規模に成長している状況で、返礼品にかけるコストも増額している。返礼品にかけられる上限は寄付金額の30%と設定されていて、この枠内で返礼品を選ぶのに自治体は血道を上げている状況である。

ふるさと納税は3年連続で最高更新、昨年度の寄付総額9654億円…都城市と紋別市が人気

2023/08/01 11:19

総務省は1日、2022年度のふるさと納税の寄付総額が9654億円で、前年度より1351億円(16・3%)増加し、3年連続で過去最高を更新したと発表した。件数は08年度の制度創設から増加を続け、前年度比737万件増の5184万件となった。開始から約15年が経過し、利用が浸透したことが背景にあるとみられる。

都道府県別でみると、兵庫県を除く46都道府県で寄付額が増加した。最も寄付を集めたのは北海道で、1452億9000万円だった。市区町村別では、牛肉や豚肉の返礼品が人気の宮崎県都城市が最多で、195億9300万円だった。次いで、返礼品にカニやイクラなどの海産物を豊富にそろえた北海道の紋別市(194億3300万円)、根室市(176億1300万円)が続いた。

讀賣新聞より

地域の特産物があるところは強いね。

節税対策にはならない

こうした地域の特産品が返礼品として貰える仕組みは、国民に大いに受けている状況ではあるが、苦しんでいる地域もある。

ふるさと納税による減収に東京都が悲鳴 累計額は3018億円 行政サービス低下懸念

2024/2/9 20:35

寄付総額が約1兆円にのぼるふるさと納税制度の影響で、住民税の減収額が年々増え続ける東京都が、行政サービスの低下につながると悲鳴を上げている。令和5年度の減収額は675億円に上り、同制度が始まった平成20年度以降からの累計の減少額は3018億円になる。都は同制度に参加していないため、受け入れで補塡することもできず見通しは厳しい。

産経新聞より

ふるさと納税を利用した市民がいる地域では、当然ながら市民税が減る結果になる。利用者としても、納税額が減るわけではないのだが、概ね3割程度の価格で返礼品を得られるので、形としては納税額の一部を返礼品という格好で得られ、その部分がメリットといえる。

また、ふるさと納税額は、各税金からの控除額の上限が決まっているので、納税額に応じたメリットしか享受出来ない。

各税金からの控除額(上限あり)は、次のように計算します。

- 所得税からの控除額(ワンストップ特例制度※を利用しなかった場合) =(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率

- 住民税からの控除額

- (1)基本分 =(ふるさと納税額-2,000円)×10%

- (2)特例分

- ①特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合 =(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

- ②特例分が住民税所得割額の2割を超える場合 =(住民税所得割額)×20%

- 住民税からの控除額(ワンストップ特例制度を利用した場合) =(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率

※ワンストップ特例制度:ふるさと納税をした際に、確定申告をせずとも寄附金控除が受けられる仕組みのこと。

ソニー生命のサイトより

控除額に関しては自分で計算する必要があるが、総務省がその辺りに関しては丁寧に解説している。

計算式をみてもピンとこない人のために、大凡の額が目安として表になっていて、例えば年収500万円の共働きで子供が1人の家庭の場合は4万円前後がその対象となる(子供の年齢、人数によっても異なる)。

地方活性化に都市の税金が使われる構図

とまあ、こんな感じの税制なのだけれど、概ね地方自治体が有利になるような構図になっているので、都市部は税収が減る結果になるのは当たり前である。

尤も、都市部が不利になったと言うよりは、「魅力的な返礼品」を用意できない自治体が不利になったと言うべきなので、工夫が足りないところ程苦しんでいる状況ではある。

自前の産業がない地域は特に苦しいようだ。

同制度をめぐっては、返礼品競争が過熱し、産地偽装や誤表示といった不祥事が全国的に相次いでいる。政府は平成31年に地方税法を改正し、調達費が寄付額の30%以下の地場産品に限定。昨年10月には、加工や製造の主な部分を自治体内で行うよう求める地場産品基準の新ルールを導入しているが、各自治体の人手不足もあり、チェック体制が十分に機能しているとはいえない状況だ。

産経新聞より

その結果、不正が横行するなどの問題を抱える税制となっている一面もある。まあ、地方自治体に任せる部分が大きいので、その分は弊害にもなるのだろう。

要請では、人気の高い返礼品を抱える自治体に寄付が集中し、自治体間で格差が拡大していることや、仲介サイトへの委託料などの経費で、「活用できる額は寄付受け入れ額の5割程度にとどまる」ことを問題視。自己負担額が一定で、高所得ほど多額の返礼品を受け取れることも公平性に欠けるとした。

産経新聞より

更に、仲介サイトに登録した自治体が有利になるというような構図も見えてきているので、そのサイトにも経費が使われる格好となり、結果的に寄付受入額の5割程度が歳入として使えるという形になっている。

冒頭の日本経済新聞の記事のタイトルはそういった意味を含んでいるのだが、随分と誤解も招いている気はする。

純粋な税収減収という意味では深刻な問題ではあるが、これによって経済活性化に一役買っている一面もある。特に、産業を持っている地方にとっては、自己PRになる側面もあるため歓迎しているようだ。

地方交付税交付金の仕組みを補強

そもそもこの「ふるさと納税」制度だが、似たような制度は別に存在する。それが地方交付税である。

地方交付税は、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」 (固有財源)という性格をもっています。

総務省のサイト「地方交付税」より

税金の再配分機能は、地方交付税制度によって担保されていた。

総額

地方交付税の総額は、所得税・法人税の33.1%(平成27年度から)、酒税の50%(平成27年度から)、消費税の19.5%(令和2年度から)、地方法人税の全額(平成26年度から)とされています(地方交付税法第6条)。

総務省のサイト「地方交付税」より

評判の悪い消費税や酒税などが、地方交付税の財源となっているのだが、この仕組みには大きな欠陥があるとされている。

再配分機能は機械的に決まるため、自助努力が反映されないのである。

地方交付税は、地方自治体間の財源の均 衡化と、計画的行政執行のための財 源保障を目的とする、中央から地方への移転財源である。総額 19.5 兆円の 94%が割り振られる普通交付税と、残りの 6%の特別交付税に分かれる。

地方交付税の実態・問題点と改革案より

そして、努力しなくとも降りてくる補助金的な位置づけになっているために、多額の地方交付税の交付金を受け取っている自治体が浪費している様な構図になっている。

データが古いが、この地方交付税と歳入の比率に関しては、現在においてもさほど大きな変化がない。

つまり、以下のような問題点があるわけだ。

- 小規模自治体算定が地方創生などの特別枠に依存している

- 国の政策誘導が強化されている

- 人口減少社会・大都市集中が進み、歪みが大きくなる傾向にある

一時期、市町村合併などが行われて再編が行われたものの、多くの自治体で財務状況の改善には至らなかった。このため、相変わらず地方交付金依存の自治体が財務状況改善に至らない訳なんだけど、地方都市の人口が減れば減るほどこの状況は悪化することは避けられない。

国策誘導に関しては、そりゃお金を出すところがある程度使い道を指導するのは避けられないわけで、「紐付き」などと揶揄されても、そういう側面をなくす訳にはいかないだろう。だが、本来的には地方交付税の仕組みに頼らずに歳入が得られる事が望ましいわけで。

このような地方交付税・交付金の仕組みに比べれば、ふるさと納税制度の方が健全であると、僕は思うんだけど。何しろ工夫の余地がある。財務省はそう考えてはいないようだね。税の再配分の裁量の余地が減ることが許せないのだろうけれど。

そもそも、「消える税収」と謳われているけれども、税金の運用にあたってコストがかかるのは当然であり、あたかもふるさと納税制度を止めたら税収が増えるような書き方はフェアではない。仮に「ふるさと納税」に回らなかった歳入に関しても、程度の大小はあれど運用コストがかかるからだ。

仕組み的にふるさと納税の制度が更に膨らんでいくことは余り望ましいことではないかも知れないが、地方活性化の一助になることは明らかなのだから、「止めてしまえ」というのは暴論だろうね。

コメント

まぁ霞が関の官僚としては、ぜんぶ自分たちの管理下に置きたい!でしょ?

色々と問題はあるだろうけれど、使われる税金の何%かでも「自分たちで用途を選べる」というのは民主主義としては悪くはないのではないかと思います。

てか、30年も「失われた……」が続くのは

霞が関と政治家が無能だからでしょ。

これじやいかんと、官邸に権力集中したのが安倍さんでしたが、岸田になって「いいなり」になりましたからね。

岸田さんは頭良いのでしょうが(早稲田でしたっけ?)東大など旧帝大出の官僚にゃ敵わない! 中途半端に「理解できる」から、良いように霞が関に使われるんですよ。日大夜学のスガさんとか、

三鷹のナントカ大の安倍さんの方が、はるかに大局を観る眼と決断力があった!

ロスが大きい「ふるさと納税」システムですが、僕は願わくば返戻品なしでもいいので、防衛省に直接送金できたらなーなどと考えています。

流石に難しいのでしょうけれど、特定分野への投資の後押しとか、ある程度そういう裁量の余地があったら良いかなと。まあ、直接民主主義は愚策ですから、そういうのは良くないんですけどね。

政治理念の見えない岸田氏ですが、実現したことは結構ありますからそれなりには評価していますよ。

ただ、あの方はやっぱり繋ぎなんですよね。理念を確立して再登板してもらえれば、もっと良い総理になれるかもしれません。

こんにちは。

ふるさと納税、利用してます。

財務省のアホ共は、「国民が喜んで納税する仕組み」を考える方に汗をかいた方が良い。

あと「血税を浪費する諸問題の解決」具体的には、年金不正受給とか、分離合体を繰り返す政党への助成金とか、不法入国や不法滞在外国人に対する諸費用とか……

財務省に限らず、日本の政治は

・前例主義

・「俺が責任を取る」人の不在

この2点が大問題なのだと思う次第です。

こんにちは。

我が家もふるさと納税を使っていますね。

色々な返礼品を見ながら戦略を考えるはなかなか面白いですよ。

そのシステムが運用しやすいかどうかは、マイナンバーカードの事例1つとっても非常に重要なことだと思います。

そこを考えるのが苦手なのがお役人ですから、その辺りを民間に考えて貰うような方向でやれば良いと思います。そもそも、入札案件に「成功報酬」が設定できないのも問題なんですよね。その辺りももうちょっと柔軟に考えて良いと思いますよ。失敗したら責任をとらせる。

ご指摘のように、日本の役人にも責任とらせるようなシステムにしないと、ダメなんじゃないかと常々思っております。